еҫҗдёҒдёҒзҡ„йЈһзҝјжўҰ

еҸ‘зЁҝж—¶й—ҙпјҡ2022-07-26 11:03:00 жқҘжәҗпјҡ дҝқе®ҡжҷҡжҠҘ

гҖҖгҖҖ

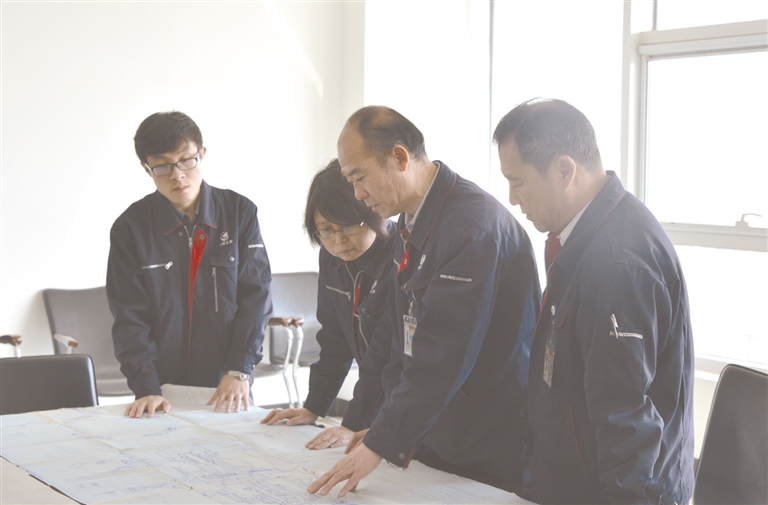

гҖҖгҖҖеҫҗдёҒдёҒпјҲеҸідәҢпјүз»ҷжҠҖжңҜдәәе‘ҳи®Іи§Јиһәж—ӢжЎЁе·ҘдҪңеҺҹзҗҶпјҲиө„ж–ҷзүҮпјүгҖӮ иӢҸе…°з”ҹ ж‘„

гҖҖгҖҖв–Ўдҝқе®ҡжҷҡжҠҘи®°иҖ… иӢҸе…°з”ҹ

гҖҖгҖҖе®һд№ з”ҹ еј зҫӨзҗі

гҖҖгҖҖзҝұзҝ”и“қеӨ©пјҢдәәзұ»жІЎжңүзҝ…иҶҖпјҢеҸӘжҳҜжөӘжј«зҡ„е№»жғігҖӮдёҚиҝҮпјҢиҮӘд»ҺдёҖз§Қи¶…зә§зҘһеҷЁвҖ”вҖ”иһәж—ӢжЎЁй—®дё–пјҢдәә们жүҚжңүеҫҒжңҚй•ҝз©әзҡ„йЈһзҝјгҖӮ

гҖҖгҖҖеңЁдҝқе®ҡзҡ„дёҖ家дјҒдёҡпјҢе°ұжңүдёәвҖңйЈһеӨ©вҖқжҸ’зҝ…зҡ„дёҖеҗҚе·ҘзЁӢеёҲгҖӮ

гҖҖгҖҖд»–еҸ«еҫҗдёҒдёҒгҖӮ

гҖҖгҖҖеӢӨеӯҰеңҶжўҰ

гҖҖгҖҖиҝҷ家дјҒдёҡе°ұжҳҜиҲӘз©әе·Ҙдёҡжғ йҳіеҺӮпјҢеҫҗдёҒдёҒзҺ°д»»еҺӮйҮҢзҡ„еүҜжҖ»е·ҘзЁӢеёҲгҖӮ

гҖҖгҖҖ7жңҲ19ж—ҘпјҢдёҺеҫҗдёҒдёҒиҒ”зі»пјҢд»–еӣ з»Ҳж—ҘеҠізҙҜеҜјиҮҙй«ҳиЎҖеҺӢпјҢдҪҸйҷўдәҶгҖӮеңЁз—…жҲҝпјҢд»–и®Іиҝ°дәҶиҮӘе·ұгҖӮ

гҖҖгҖҖдёӯзӯүдёӘеӯҗгҖҒеҒҸзҳҰзҡ„иә«жқҗпјҢжҳҫеҫ—е№Із»ғиҒӘж…§пјҢиҝҷжҳҜд»–з•ҷз»ҷдәә们зҡ„第дёҖеҚ°иұЎгҖӮвҖңжҲ‘жҳҜ1964е№ҙеҮәз”ҹзҡ„пјҢз”ҹеңЁж»ЎеҹҺеҢәеұұеҢәзҡ„жғ йҳіеҺӮгҖӮеҸ—зҲ¶иҫҲиҲӘз©әжҠҘеӣҪзІҫзҘһзҡ„жөёжҹ“пјҢжҲ‘ж—©жңҹйҖүе®ҡзҡ„е°ұиҜ»еӯҰж Ўе°ұжҳҜжғ йҳіеҺӮжҠҖж ЎгҖӮвҖқжү“ејҖиҜқйўҳпјҢеқҡжҜ…зҡ„зӣ®е…үйҮҢпјҢеҫҗдёҒдёҒжҳҫеҫ—жңҙе®һж–Үйӣ…гҖӮ

гҖҖгҖҖвҖң1983е№ҙпјҢжҲ‘жҠҖж ЎжҜ•дёҡеҗҺпјҢе…ҲжҳҜиў«еҲҶй…ҚеҲ°еҺӮйҮҢе№ІиҪҰе·ҘгҖӮ3е№ҙеҗҺпјҢжҲ‘ж„ҹеҲ°иҮӘе·ұд»ҘеүҚеӯҰзҡ„зҹҘиҜҶдёҚеӨҹз”ЁдәҶпјҢе°ұдәҺ1986е№ҙиҮі1989е№ҙи„ұдә§дёҠдәҶз”өеӨ§гҖӮз”өеӨ§жҜ•дёҡеҗҺпјҢиў«еҲҶй…ҚеҲ°еҺӮйҮҢзҡ„и®ҫи®ЎжүҖд»ҺдәӢиһәж—ӢжЎЁи®ҫи®Ўе·ҘдҪңгҖӮвҖқ

гҖҖгҖҖз”ұжӯӨиө·жӯҘпјҢеҫҗдёҒдёҒе…ҲеҗҺжӢ…д»»и®ҫи®Ўе‘ҳгҖҒе®Өдё»д»»гҖҒеүҜжүҖй•ҝгҖҒжүҖй•ҝпјҢеҗҺжқҘеҸҲиў«жҸҗеҚҮдёәеүҜжҖ»е·ҘзЁӢеёҲгҖӮеІ—дҪҚзҡ„еҲҶжӯҘеҸҳеҢ–пјҢжҳҜеҺҶз»ғдёӯдёҖжӯҘжӯҘжҲҗжүҚзҡ„и§ҒиҜҒгҖӮ

гҖҖгҖҖиҖҢжҜҸдёӘдәәжҲҗжүҚпјҢйғҪжңүзқҖеҸ‘еҘӢеҠӘеҠӣгҖҒеҲ»иӢҰеӯҰд№ зҡ„з»ҸеҺҶгҖӮвҖңжІЎжңүдёҖдёӘзӣ®ж ҮпјҢдёҖеҲҮйғҪдјҡжҲҗдёәжіЎеҪұгҖӮвҖқеҫҗдёҒдёҒиҜҙпјҢвҖңеӯҰд№ жҳҜдәәз”ҹиҝӣжӯҘзҡ„йҳ¶жўҜпјҢиҰҒжғіжҲҗжүҚдёҚиғҪжңүеҚҠзӮ№жӯҮжҒҜзҡ„жғіжі•пјҢеҝ…йЎ»зҸҚжғңдәәз”ҹзҡ„еҲҶеҲҶз§’з§’гҖӮвҖқ

гҖҖгҖҖдёҚиҝҮпјҢеҫҗдёҒдёҒдёҚжҳҜжј«ж— иҫ№йҷ…зҡ„еӯҰд№ гҖӮд»–иҜҙпјҡвҖңжҲ‘еҺҶжқҘжҳҜеёҰзқҖзӣ®зҡ„еӯҰгҖҒеёҰзқҖй—®йўҳеӯҰпјҢж— и®әеңЁеӯҰж ЎиҜҫе ӮпјҢиҝҳжҳҜеңЁеӨңж·ұдәәйқҷзҡ„家дёӯпјҢд№Ұжң¬еӯҰд№ йғҪжҳҜз»“еҗҲжүҖд»ҺдәӢе·ҘдҪңзҡ„е®һйҷ…гҖӮвҖқ

гҖҖгҖҖеӯҰд№ жҳҜиҰҒжҢӨж—¶й—ҙзҡ„гҖӮд»–иҜҙпјҢиҮӘе·ұд»ҺдәӢжҠҖжңҜе·ҘдҪңеҗҺпјҢиҝһз»ӯдёҚж–ӯеҮәе·®пјҢеҮ д№ҺжІЎжңүдј‘жҒҜж—ҘгҖӮвҖңжҲ‘зҡ„з”өеӯҗж—Ҙи®°и®°еҪ•пјҢд»…2000е№ҙеҗҺиҮід»ҠзҙҜи®ЎеҮәе·®3100еӨҡеӨ©гҖҒ1000дҪҷж¬ЎгҖӮвҖқ

гҖҖгҖҖеҫҗдёҒдёҒеҮә差并没жңүй—Іжғ…йҖёиҮҙпјҢеӨҡжҳҜзҙ§еј ең°еҸӮеҠ з§‘з ”дјҡи®®гҖҒи·‘йЎ№зӣ®гҖҒеӨ„зҗҶжҠҖжңҜй—®йўҳгҖҒз»ҷз”ЁжҲ·еҹ№и®ӯгҖӮиҜҙиө·еҚ°иұЎиҫғж·ұзҡ„еҮ ж¬ЎеҮәе·®пјҢд»–иҜҙпјҡвҖңжңүдёҖж¬ЎеҮәе·®7еӨ©пјҢд»Һдҝқе®ҡеҮәеҸ‘е…ҲеҗҺеҲ°ж ӘжҙІгҖҒжӯҰжұүгҖҒиҘ„йҳіпјҢеҶҚиҝ”еӣһжӯҰжұүеҺ»дәҶеЁҒжө·гҖҒдёҠжө·гҖҒж ӘжҙІпјӣеҸҲжңүдёҖж¬ЎеҺ»иҘҝе®үпјҢи®ЎеҲ’ејҖ1еӨ©дјҡе°ұеӣһгҖӮз»“жһңпјҢдјҡеҗҺеҸҲиө¶иөҙж је°”жңЁгҖҒжӢүиҗЁгҖӮвҖқ

гҖҖгҖҖеҫҗдёҒдёҒиҝҳеӣһеҝҶпјҢеҺ»е№ҙеӣ еҸ‘зғ§еңЁеҢ»йҷўиҫ“ж¶ІпјҢжҺҘеҲ°зҙ§жҖҘеҮәе·®д»»еҠЎпјҢжӢ”дәҶиҫ“ж¶Із®Ўд№ҳеқҗе…¬еҸёжҙҫзҡ„иҪҰпјҢиҝһеӨңеҲ°дәҶжұүдёӯгҖӮдёҚиҝҮпјҢдёҚи®әдҪ•ж—¶еӣһеҺӮпјҢд»–жҜҸж¬ЎйғҪжҳҜиҝ”еӣһеҺӮйҮҢеҗҺпјҢзӣҙжҺҘеҲ°еҠһе…¬е®ӨеӨ„зҗҶи®ҫи®Ўе’Ңз”ҹдә§жҠҖжңҜй—®йўҳпјҢеҶҷжҠҖжңҜж—Ҙи®°гҖҒеҹ№и®ӯжҠҖжңҜдәәе‘ҳпјҢе°Ҷзј–еҶҷзҡ„и®ҫи®Ўе’ҢеӨ„зҗҶй—®йўҳзҡ„з»ҸйӘҢеҸ‘еҲ°еҫ®дҝЎеңҲпјҢи®©з”ЁжҲ·е’Ңе№ҙиҪ»жҠҖжңҜдәәе‘ҳеӯҰд№ гҖӮ

гҖҖгҖҖвҖңжҲ‘жІЎжңүж—¶й—ҙйЎҫ家пјҢе„ҝеӯҗ2000е№ҙеҮәз”ҹе°ұеҹәжң¬жІЎз®ЎиҝҮгҖӮвҖқеҫҗдёҒдёҒйўҮжңүдәӣ愧з–ҡең°иҜҙпјҢвҖңеӯ©еӯҗдёҠеӯҰгҖҒ家йҮҢд№°жҲҝгҖҒиЈ…дҝ®гҖҒд№°иҪҰзӯүеӨ§е°ҸдәӢжғ…д»ҺжІЎж—¶й—ҙз®ЎпјҢз”ұдәҺйҡҸж—¶иҰҒеҮәе·®пјҢиә«д»ҪиҜҒдёҚзҰ»иә«пјҢжҲ‘家зҡ„жҲ·дё»иҝҳжҳҜеӨ«дәәгҖӮвҖқ

гҖҖгҖҖиӢҰе№ІеңҶжўҰ

гҖҖгҖҖдёӯеӣҪпјҢжңүиҝҮеҗ„з§Қеҗ„ж ·зҡ„вҖңйЈһеӨ©вҖқи®°иҪҪгҖӮдҪҶжңүжҚ®еҸҜжҹҘзҡ„дәәзұ»з¬¬дёҖж¬ЎжҲҗеҠҹйЈһдёҠи“қеӨ©е№¶е®үе…Ёиҝ”еӣһзҡ„и®°еҪ•пјҢзјҳиҮӘ1783е№ҙзҡ„жі•еӣҪгҖӮ

гҖҖгҖҖжӯӨеҗҺпјҢеҲ°з¬¬дәҢж¬Ўдё–з•ҢеӨ§жҲҳз»“жқҹпјҢеҮ д№ҺжүҖжңүзҡ„йЈһжңәйғҪжҳҜиһәж—ӢжЎЁйЈһжңә гҖӮдҪҶйӮЈж—¶зҡ„дёӯеӣҪпјҢеҚҙжҳҜйЈһжңәиһәж—ӢжЎЁзҡ„зјәеёӯиҖ…гҖӮ

гҖҖгҖҖиҲӘз©әиһәж—ӢжЎЁжҳҜдёҖй—ЁзӢ¬зү№зҡ„дё“дёҡгҖӮвҖңеӣҪеҶ…жІЎжңүеӨ§еӯҰи®ҫзҪ®иһәж—ӢжЎЁдё“дёҡпјҢд№ҹжІЎжңүз ”еҲ¶иһәж—ӢжЎЁзҡ„第дәҢе®¶з ”з©¶жүҖе’Ңе·ҘеҺӮгҖӮвҖқеҫҗдёҒдёҒиҜҙпјҢвҖңиҲӘз©әиһәж—ӢжЎЁжҳҜеҫҲйҮҚиҰҒзҡ„дё“дёҡпјҢжҜ”еҰӮж°‘жңәиһәж—ӢжЎЁйңҖеҚ•зӢ¬еҸ–йҖӮиҲӘиҜҒгҖӮвҖқ

гҖҖгҖҖеңЁеӣҪеӨ–пјҢиӢұеӣҪгҖҒзҫҺеӣҪе’Ңдҝ„зҪ—ж–Ҝзҡ„зҹҘеҗҚиһәж—ӢжЎЁе…¬еҸёпјҢйғҪеҜ№жҲ‘еӣҪиҝӣиЎҢжҠҖжңҜе°Ғй”ҒгҖӮеҫҗдёҒдёҒиҜҙпјҡвҖңдә§е“Ғзҡ„жҠҖжңҜиҝӣжӯҘеҸӘиғҪйқ иҮӘе·ұпјҢжҲ‘йҷӨдәҶжүҝжӢ…иһәж—ӢжЎЁдё»жҢҒи®ҫи®ЎпјҢиҝҳжӢ…иө·дәҶеҹ№е…»жҠҖжңҜдәәжүҚзҡ„д»»еҠЎгҖӮвҖқ

гҖҖгҖҖиҮід»ҠпјҢеҫҗдёҒдёҒе…ҲеҗҺеҸӮеҠ гҖҒдё»жҢҒдәҶиҝ‘20з§Қиһәж—ӢжЎЁзҡ„з ”еҲ¶е·ҘдҪңгҖӮеңЁжҹҗеһӢе…Ҳиҝӣиһәж—ӢжЎЁзі»з»ҹзҡ„з ”еҸ‘иҝҮзЁӢдёӯпјҢе…ЁеҘ—и®ҫи®Ўеӣҫзәёиҝ‘1000еј пјҢд»–з»Ҹеёёж•ҙеӨңе®ЎеӣҫпјҢдёҖдёқй”ҷиҜҜд№ҹдёҚж”ҫиҝҮпјҢе®ЎдәҶ5йҒҚпјҢз»ҷжҠҖжңҜйҳҹдјҚи®ІдәҶ5йҒҚпјҢж—ўдҝқиҜҒдәҶи®ҫи®ЎиҙЁйҮҸеҸҲеҹ№е…»дәҶи®ҫи®ЎйҳҹдјҚгҖӮ

гҖҖгҖҖ2001е№ҙпјҢжғ йҳіеҺӮдәәе‘ҳжөҒеӨұдёҘйҮҚгҖӮеҫҗдёҒдёҒиҜҙпјҢйӮЈж—¶иҮӘе·ұжҳҜз»ҸиҝҮеӨҡз§Қиһәж—ӢжЎЁеһӢеҸ·з ”еҲ¶зҡ„е”ҜдёҖи®ҫи®Ўдәәе‘ҳпјҢеҪ“е№ҙ9жңҲ6ж—Ҙз”ЁжҲ·жҸҗеҮә6еҸ¶еӨҚеҗҲжқҗж–ҷиһәж—ӢжЎЁзҡ„йңҖжұӮгҖӮд»»еҠЎеңЁиӮ©пјҢеңЁжІЎжңүд»»дҪ•жҠҖжңҜеӮЁеӨҮзҡ„жғ…еҶөдёӢпјҢд»–еҚҙз«ӢдёӢиӘ“иЁҖгҖӮ

гҖҖгҖҖвҖңеҪ“ж—¶жҲ‘иҜҙпјҢеӣҪеӨ–пјҲдёҠдё–зәӘпјү70е№ҙд»Јз ”еҸ‘дәҶеӨҚеҗҲжқҗж–ҷиһәж—ӢжЎЁпјҢзҺ°еңЁ30еӨҡе№ҙиҝҮеҺ»дәҶпјҢжҲ‘们еҸҜйҖүзҡ„жқҗж–ҷгҖҒеҸҜз”Ёзҡ„и®ҫеӨҮе’Ңи®ҫи®ЎжүӢж®өдёҚжҜ”他们йӮЈж—¶зҡ„е·®пјҢ他们иғҪе№ІжҲҗзҡ„жҲ‘们д№ҹдёҖе®ҡиғҪе№ІжҲҗпјҢеҪ“然жңүйҡҫеәҰгҖҒжңүеӣ°йҡҫгҖҒд№ҹдёҖе®ҡдјҡеҮәй—®йўҳпјҢеҮәдәҶй—®йўҳе°ұи§ЈеҶій—®йўҳпјҢд»»дҪ•дә§е“ҒйғҪжңүдёҖдёӘжҲҗзҶҹжңҹгҖӮвҖқе°ұиҝҷж ·пјҢеӨ§е®¶з»ҹдёҖдәҶжҖқжғіпјҢеҫҗдёҒдёҒеёҰйўҶжҠҖжңҜйҳҹдјҚпјҢеҲ¶е®ҡз ”еҸ‘ж–№жЎҲпјҢдёҺз”ЁжҲ·еҸҚеӨҚжІҹйҖҡпјҢеӨңд»Ҙ继ж—Ҙз ”з©¶и®Ёи®әгҖӮ

гҖҖгҖҖ2004е№ҙпјҢеӨ§е№ҙеҲқдёүгҖӮеҫҗдёҒдёҒеёҰзқҖжҢҮе®ҡжқҗж–ҷзҡ„иһәж—ӢжЎЁпјҢеҲ°ж ӘжҙІиҜ•иҪҰжҲҗеҠҹгҖӮеҪ“е№ҙ9жңҲ11ж—ҘпјҢиҜҘеһӢеҸ·иһәж—Ӣ桨第дёҖж¬Ўй…ҚиЈ…еҲ°йЈһжңәдёҠйЈһдёҠи“қеӨ©пјҢејҖе§ӢдәҶиҜ•йЈһе·ҘдҪңгҖӮжӯӨеҗҺпјҢз»ҸеҺҶеҗ„з§ҚзҺҜеўғиҜ•йЈһгҖҒеҠҹиғҪиҖғж ёиҜ•йЈһе’ҢйЈҺйҷ©з§‘зӣ®иҜ•йЈһпјҢи§ЈеҶідәҶз ”еҸ‘иҝҮзЁӢдёӯеҮәзҺ°зҡ„еӨҡйЎ№жҠҖжңҜй—®йўҳгҖӮд»–иҜҙпјҡвҖңз»ҸиҝҮиү°иӢҰеҠӘеҠӣпјҢжҲ‘们з»ҲдәҺдёәйў„иӯҰжңәз ”еҸ‘жҲҗеҠҹ第дёҖд»Јиһәж—ӢжЎЁгҖӮвҖқ

гҖҖгҖҖеҲӣж–°еңҶжўҰ

гҖҖгҖҖеңЁз ”еҸ‘йҰ–д»ЈеӨҚеҗҲжқҗж–ҷиһәж—ӢжЎЁзҡ„еҗҢж—¶пјҢеҫҗдёҒдёҒеҸҲзЎ®е®ҡдәҶеҗҺз»ӯдёӨд»Јиһәж—ӢжЎЁз ”еҸ‘ж–№еҗ‘гҖӮеҪ“ж—¶пјҢеңЁе®ҡеҲ¶иһәж—ӢжЎЁеҲ¶йҖ и®ҫеӨҮж—¶пјҢд»–йў„и§ҒжҖ§ең°жҸҗеҮәдәҶе…јйЎҫеҗҺз»ӯеҸ‘еұ•зҡ„е»ә议并еҫ—еҲ°йҮҮзәіпјҢйҷҚдҪҺдәҶз ”еҸ‘жҲҗжң¬е’ҢйҡҫеәҰгҖӮ

гҖҖгҖҖеҫҗдёҒдёҒиҜҙпјҡвҖңйӮЈж—¶пјҢжҲ‘们еңЁи®ҫи®Ўдёӯе°ұеҗҢжӯҘжҠҠеҗҺз»ӯиһәж—ӢжЎЁзҡ„жЎЁжҜӮж”№иҝӣдёәй“қеҗҲйҮ‘жқҗж–ҷпјҢ并зӢ¬еҲӣжҖ§ең°е®һзҺ°еҚ•зүҮжЎЁеҸ¶зҡ„еӨ–еңәдә’жҚўпјҢжңҖз»ҲдёәйЈһжңәеҮҸйҮҚ240еҚғе…ӢгҖӮжӯӨеҗҺпјҢжҲ‘们еҲ©з”ЁжӯӨжҠҖжңҜз ”еҸ‘дәҶдә”еһӢиһәж—ӢжЎЁпјҢд»…жӯӨжғ йҳіеҺӮеўһеҠ дә§еҖјиҝ‘4дәҝе…ғгҖӮвҖқ

гҖҖгҖҖеҲ©з”ЁжӯӨйЎ№жҠҖжңҜпјҢжғ йҳіеҺӮиҝҳдёәжҲ‘еӣҪж°ҙдёҠйЈһжңәз ”еҸ‘дәҶиһәж—ӢжЎЁгҖӮеҫҗдёҒдёҒзҺҮйҳҹпјҢеңЁе…ЁеӣҪ第дёүеұҠеҶӣж°‘дёӨз”ЁжҠҖжңҜеҲӣж–°еӨ§иөӣдёҠпјҢж–©иҺ·иҲӘз©әдёҡз•Ңе”ҜдёҖзҡ„йҮ‘еҘ–гҖӮ

гҖҖгҖҖеҫҗдёҒдёҒзІҫйҖҡеӨҡз§ҚеһӢеҸ·зҡ„иһәж—ӢжЎЁеҸҠжҺ§еҲ¶зі»з»ҹпјҢеҜ№еҫҲеӨҡеӨ–еңәеҮәзҺ°зҡ„й—®йўҳйғҪиғҪеҮҶзЎ®еҲҶжһҗеҲӨж–ӯпјҢиҝ…йҖҹжүҫеҲ°е…·дҪ“дҪҚзҪ®гҖӮиҝҷдәӣе№ҙпјҢеҫҲеӨҡз”ЁжҲ·жңүй—®йўҳдјҡзӣҙжҺҘжүҫд»–е’ЁиҜўгҖӮвҖңжҲ‘жҳҜжғ йҳідәҢд»ЈпјҢеҜ№дјҒдёҡгҖҒеҜ№иҒҢе·ҘгҖҒеҜ№дә§е“ҒжңүзқҖж·ұеҺҡзҡ„ж„ҹжғ…пјҢеҮӯзқҖиҝҷд»ҪжҢҒз»ӯжү§зқҖзҡ„ж„ҹжғ…пјҢжңүиҙЈд»»дёәжҲ‘еӣҪиҲӘз©әиһәж—ӢжЎЁзҡ„еҸ‘еұ•пјҢзј©е°ҸдёҺеӣҪеӨ–зҡ„жҠҖжңҜе·®и·қеҒҡиҙЎзҢ®гҖӮвҖқ

гҖҖгҖҖд»ҠеӨ©пјҢеҫҗдёҒдёҒе·ІжҳҜз ”з©¶е‘ҳзә§й«ҳзә§е·ҘзЁӢеёҲгҖҒиҲӘз©әе·ҘдёҡйӣҶеӣўзү№зә§дё“家е’Ңе…ЁеӣҪдә”дёҖеҠіеҠЁеҘ–з« иҺ·еҫ—иҖ…пјҢдә«еҸ—еӣҪеҠЎйҷўж”ҝеәңзү№ж®ҠжҙҘиҙҙпјҢ2015е№ҙжӣҫеҸ—йӮҖеҸӮеҠ дәҶжҠ—ж—ҘжҲҳдәүжҡЁеҸҚжі•иҘҝж–ҜжҲҳдәүиғңеҲ©70е‘Ёе№ҙйҳ…е…өзҺ°еңәи§ӮзӨјпјҢиҺ·еҫ—иҲӘз©әе·ҘдёҡеҲӣе»ә60е‘Ёе№ҙвҖңиҲӘз©әжҠҘеӣҪзӘҒеҮәиҙЎзҢ®еҘ–вҖқпјҢ2020е№ҙиҺ·иҜ„е…ЁеӣҪеҠіжЁЎгҖӮ

гҖҖгҖҖйҷӨдәҶжңүдёҖд»Ҫиһәж—ӢжЎЁжғ…пјҢд»–иҝҳиҜҙпјҡвҖңдёҖдёӘдәәиҰҒеҒҡдәӢдёҡзҡ„дё»дәәпјҢдёҚеҒҡе·ҘдҪңзҡ„д»ҶдәәгҖӮвҖқ

-

зү№ж–ҜжӢүиө·зҒ«еј•еҸ‘ж–°иғҪжәҗжұҪиҪҰе®үе…Ёдәүи®®

иҝ‘ж—ҘпјҢжҳҺжҳҹжһ—еҝ—йў–й©ҫ驶дёҖиҫҶзү№ж–ҜжӢүModel Xж—¶еҸ‘з”ҹдёҘйҮҚзҡ„дәӨйҖҡдәӢж•…пјҢйҡҸеҗҺиҪҰиҫҶиө·зҒ«гҖӮе°Ҫз®ЎжӯӨж¬ЎдәӢж•…зҡ„...

2022-07-26 10:29:00 -

вҖңжіЁж°ҙеҚҡеЈ«вҖқдҪ•д»Ҙжіӣж»Ҙ

继йӮөйҳіеӯҰйҷўд№ӢеҗҺпјҢж—ҘеүҚйӮўеҸ°еӯҰйҷўд№ҹиў«жӣқеҮәз–‘дјјеӯҳеңЁжү№йҮҸеј•иҝӣвҖңйҖҹжҲҗеҚҡеЈ«вҖқзҡ„жғ…еҶөгҖӮжҚ®дәҶи§ЈпјҢд»Ҡе№ҙ2жңҲ...

2022-07-26 10:10:00 -

蓬дҪ©еҘҘпјҢеҸҲејҖе§ӢиҮӘжҲ‘иЎЁжј”дәҶ

дёӯж–№зҡ„еҲ¶иЈҒжҳҜжҚҚеҚ«еӣҪ家主жқғдёҺе®үе…ЁеҸ‘еұ•еҲ©зӣҠзҡ„еҝ…иҰҒд№ӢдёҫпјҢд№ҹжҳҜеҜ№и“¬дҪ©еҘҘзӯүзҫҺеӣҪеҸҚеҚҺж”ҝе®ўзҡ„жңүеҠӣеҸҚеҮ»...

2022-07-26 10:00:00 -

第98家пјҡж–°жҲҗз«Ӣзҡ„дёӯеӣҪзҹҝдә§иө„жәҗйӣҶеӣўжңүйҷҗе…¬еҸёе·ІеҲ—е…ҘеӨ®дјҒеҗҚеҪ•

7жңҲ25ж—ҘдёҠеҚҲпјҢдёӯеӣҪзҹҝдә§иө„жәҗйӣҶеӣўжңүйҷҗе…¬еҸёжҲҗз«ӢеӨ§дјҡеңЁеҢ—дә¬дёҫиЎҢгҖӮжҫҺж№ғж–°й—»пјҲwww.thepaper.cnпјүжіЁ...

2022-07-26 09:55:00 -

жЈҖ委дјҡдјҡи®®дёҠпјҢжЈҖеҜҹй•ҝиҝҪй—®еҸ‘зҺ°жЎҲдёӯжЎҲ

еңЁжұҹиӢҸзңҒжі°е·һеёӮе§ңе °еҢәжЈҖеҜҹйҷўеҸ¬ејҖзҡ„жЈҖеҜҹ委е‘ҳдјҡдјҡи®®дёҠпјҢиҜҘйҷўжЈҖеҜҹй•ҝй’ұеі»зҡ„дёҖеҸҘиҝҪй—®пјҢдёҚд»…жҺЁеҠЁеҜ№...

2022-07-26 05:37:00 -

з”ҳиӮғжҳЁж—Ҙжң¬еңҹж–°еўһвҖң37+306вҖқ

7жңҲ25ж—Ҙ0вҖ”24ж—¶пјҢз”ҳиӮғзңҒж–°еўһзЎ®иҜҠз—…дҫӢ37дҫӢпјҢе…¶дёӯе…°е·һеёӮ34дҫӢпјҲеҹҺе…іеҢә33дҫӢпјҢе®үе®ҒеҢә1дҫӢпјүгҖҒдёҙеӨҸе·һ...

2022-07-26 09:34:00 -

йҳҝйҮҢе·ҙе·ҙжӢҹйҰҷжёҜзәҪзәҰеҸҢйҮҚдё»иҰҒдёҠеёӮ

йҳҝйҮҢе·ҙе·ҙйӣҶеӣўжҺ§иӮЎжңүйҷҗе…¬еҸё7жңҲ26ж—ҘеңЁжёҜдәӨжүҖеҸ‘еёғе…¬е‘ҠпјҢи‘ЈдәӢдјҡе·ІжҺҲжқғе…¬еҸёз®ЎзҗҶеұӮз”іиҜ·еңЁйҰҷжёҜиҒ”дәӨжүҖ...

2022-07-26 09:33:00 -

жңҖй«ҳдәәж°‘жі•йҷўпјҡеҠ ејәеҜ№е№іеҸ°гҖҒдјҒдёҡеһ„ж–ӯзҡ„еҸёжі•и§„еҲ¶

7жңҲ25ж—ҘпјҢжңҖй«ҳдәәж°‘жі•йҷўеҸ‘еёғгҖҠе…ідәҺдёәеҠ еҝ«е»әи®ҫе…ЁеӣҪз»ҹдёҖеӨ§еёӮеңәжҸҗдҫӣеҸёжі•жңҚеҠЎе’Ңдҝқйҡңзҡ„ж„Ҹи§ҒгҖӢ(дёӢз§°...

2022-07-26 09:30:00 -

дёҠжө·е°Ҷ10дёӘеҢәеҹҹеҲ’дёәз–«жғ…й«ҳдёӯйЈҺйҷ©еҢә

ж №жҚ®гҖҠж–°еһӢеҶ зҠ¶з—…жҜ’иӮәзӮҺйҳІжҺ§ж–№жЎҲпјҲ第д№қзүҲпјүгҖӢиҰҒжұӮпјҢз»Ҹз ”з©¶еҶіе®ҡпјҢи°ғж•ҙдёҠжө·еёӮд»ҘдёӢеҢәеҹҹйЈҺйҷ©зӯүзә§...

2022-07-26 09:22:00 -

欧жҙІжҠ•иө„银иЎҢе®Јеёғеҗ‘д№Ңе…Ӣе…°иҝҪеҠ 15.9дәҝ欧е…ғиҙ·ж¬ҫ

欧зӣҹж”ҝзӯ–жҖ§й“¶иЎҢ欧жҙІжҠ•иө„银иЎҢ25ж—Ҙе®ЈеёғпјҢ继д»Ҡе№ҙ3жңҲеҗ‘д№Ңе…Ӣе…°жҸҗдҫӣ6.68дәҝ欧е…ғиҙ·ж¬ҫпјҢ欧жҙІжҠ•иө„银иЎҢе°Ҷ...

2022-07-26 09:09:00 -

еҶ…и’ҷеҸӨгҖҒйҷ•иҘҝгҖҒжІіеҢ—зӯүең°жңүеӨ§йӣЁжҲ–йӣ·жҡҙеӨ©ж°” еҪұе“Қд»Ҡж—ҘеҮәиЎҢ

7жңҲ25ж—Ҙ20ж—¶иҮі26ж—Ҙ20ж—¶пјҢеҶ…и’ҷеҸӨдёңеҢ—йғЁгҖҒйҷ•иҘҝеҢ—йғЁгҖҒжІіеҢ—гҖҒеұұдёңиҘҝйғЁгҖҒжІіеҚ—дёңйғЁе’ҢеҢ—йғЁгҖҒиӢҸзҡ–еҢ—йғЁ...

2022-07-26 09:03:00 -

ж—ҘеӘ’пјҡ2008е№ҙз§ӢеҸ¶еҺҹжқҖдәәдәӢ件еҮ¶жүӢиў«жү§иЎҢжӯ»еҲ‘

жҚ®ж—Ҙжң¬гҖҠжңқж—Ҙж–°й—»гҖӢжҠҘйҒ“пјҢзӣёе…ідәәеЈ«иЎЁзӨәпјҢ2008е№ҙж—Ҙжң¬дёңдә¬з§ӢеҸ¶еҺҹжқҖдәәдәӢ件еҮ¶жүӢеҠ и—ӨжҷәеӨ§26ж—Ҙиў«жү§...

2022-07-26 08:54:00 -

е№ҝиҘҝжҳЁж—Ҙжң¬еңҹж–°еўһвҖң32+370вҖқ

7жңҲ26ж—ҘдёҠеҚҲпјҢе№ҝиҘҝеЈ®ж—ҸиҮӘжІ»еҢәеҚ«еҒҘ委еҸ‘еёғгҖҠжҲӘиҮі7жңҲ25ж—Ҙ24ж—¶ж–°еһӢеҶ зҠ¶з—…жҜ’иӮәзӮҺз–«жғ…жңҖж–°жғ…еҶөгҖӢпјҡ7...

2022-07-26 08:36:00 -

иҒ”еҗҲеӣҪпјҡд№Ңе…Ӣе…°йҰ–жү№и°·зү©жҲ–еңЁж•°ж—ҘеҶ…зҰ»ејҖй»‘жө·жёҜеҸЈ

з»јеҗҲжҠҘйҒ“пјҢиҒ”еҗҲеӣҪз§ҳд№Ұй•ҝеүҜеҸ‘иЁҖдәәе“Ҳе…ӢеҪ“ең°ж—¶й—ҙ25ж—ҘиЎЁзӨәпјҢйў„и®ЎиЈ…иҪҪд№Ңе…Ӣе…°и°·зү©зҡ„第дёҖжү№иҙ§иҪ®е°ҶеңЁ...

2022-07-26 08:33:00 -

еҢ—дә¬жҳЁж—Ҙж— ж–°еўһжң¬еңҹзЎ®иҜҠз—…дҫӢе’Ңжң¬еңҹж— з—ҮзҠ¶ж„ҹжҹ“иҖ…

7жңҲ25ж—Ҙ0ж—¶иҮі24ж—¶пјҢеҢ—дә¬еёӮж— ж–°еўһжң¬еңҹзЎ®иҜҠз—…дҫӢгҖҒз–‘дјјз—…дҫӢе’Ңж— з—ҮзҠ¶ж„ҹжҹ“иҖ…пјӣж–°еўһ2дҫӢеўғеӨ–иҫ“е…ҘзЎ®иҜҠ...

2022-07-26 08:03:00 -

зҷҪе®«еҢ»з”ҹпјҡжӢңзҷ»ж–°еҶ з—ҮзҠ¶еҮ д№Һе®Ңе…Ёж¶ҲйҷӨ

жҚ®зҫҺеӣҪе…ЁеӣҪе…¬е…ұе№ҝж’ӯз”өеҸ°(NPR)жҠҘйҒ“пјҢзҷҪе®«еҢ»з”ҹеҘҘеә·зәіеҪ“ең°ж—¶й—ҙ25ж—ҘиЎЁзӨәпјҢзҫҺеӣҪжҖ»з»ҹжӢңзҷ»зҡ„ж–°еҶ з—ҮзҠ¶...

2022-07-26 07:48:00 -

жҜ•дёҡеҚҒдёүе№ҙеҗҺпјҢдёҖйқһжі•еҸ–еҫ—еӯҰзұҚеӯҰз”ҹиў«иҘҝе®үе·ҘдёҡеӨ§еӯҰж’Өй”ҖжҜ•дёҡиҜҒ

иҝ‘ж—ҘпјҢиҘҝе®үе·ҘдёҡеӨ§еӯҰж•ҷеҠЎеӨ„е®ҳзҪ‘еҸ‘еёғдәҶдёҖеҲҷгҖҠе…ідәҺж’Өй”ҖйҷҲеҚҺиүҜжҜ•дёҡиҜҒд№Ұзҡ„е…¬е‘ҠгҖӢпјҡиҘҝе®үе·ҘдёҡеӨ§еӯҰ(еҺҹ...

2022-07-26 07:48:00 -

дёҠжө·жҳЁж—Ҙж–°еўһжң¬еңҹж–°еҶ иӮәзӮҺзЎ®иҜҠз—…дҫӢ4дҫӢ ж–°еўһжң¬еңҹж— з—ҮзҠ¶ж„ҹжҹ“иҖ…15дҫӢ

2022е№ҙ7жңҲ25ж—Ҙ0вҖ”24ж—¶пјҢж–°еўһжң¬еңҹж–°еҶ иӮәзӮҺзЎ®иҜҠз—…дҫӢ4дҫӢе’Ңж— з—ҮзҠ¶ж„ҹжҹ“иҖ…15дҫӢпјҢе…¶дёӯ4дҫӢзЎ®иҜҠз—…дҫӢе’Ң1...

2022-07-26 07:45:00 -

е·ҙиҘҝеӨ§йҖүжңҖж–°ж°‘и°ғпјҡеүҚжҖ»з»ҹеҚўжӢүж”ҜжҢҒзҺҮйўҶе…Ҳ

еҪ“ең°ж—¶й—ҙ7жңҲ25ж—ҘпјҢз”ұе·ҙиҘҝзӨҫдјҡгҖҒж”ҝжІ»е’Ңз»ҸжөҺз ”з©¶жүҖ(Ipespe)иҒ”еҗҲжҠ•иө„е…¬еҸёеҸ‘еёғзҡ„ж°‘и°ғжҳҫзӨәпјҢеҜ№дәҺе°Ҷ...

2022-07-26 07:24:00 -

зӯүйӣЁжқҘпјҒеҢ—дә¬д»Ҡжңүйӣ·йҳөйӣЁй—·зғӯжҢҒз»ӯ жҳҺеӨ©йҷҚйӣЁжҳҺжҳҫжңҖй«ҳж°”жё©йҷҚиҮі27в„ғ

д»ҠеӨ©(7жңҲ26ж—Ҙ)еҢ—дә¬д»Қжңүйӣ·йӣЁпјҢжңҖй«ҳж°”жё©32в„ғпјҢй—·зғӯж„ҹжҢҒз»ӯгҖӮд»ҠеӨ©пјҢеҢ—дә¬д»Қжңүйӣ·йӣЁпјҢеҢ—дә¬еёӮж°”иұЎеҸ°йў„...

2022-07-26 07:24:00 -

з”ҳиӮғпјҡеҸ‘жҢҘдёӯеҢ»иҚҜдјҳеҠҝ ж–°еҶ йҳІжІ»и§ҒжҲҗж•Ҳ

иҮӘ7жңҲ8ж—Ҙе…°е·һеёӮеҸ‘зҺ°йҰ–дҫӢйҳіжҖ§з—…дҫӢд»ҘжқҘпјҢз”ҳиӮғзңҒжң¬иҪ®ж–°еҶ иӮәзӮҺз–«жғ…еҸ‘еұ•иҝ…йҖҹпјҢзӣ®еүҚпјҢзЎ®иҜҠз—…дҫӢе’Ңж— ...

2022-07-26 06:57:00 -

еҹәеұӮеҢ»з–—еҚ«з”ҹжңәжһ„еҰӮдҪ•еҗёеј•е№¶з•ҷдҪҸе№ҙиҪ»дәәжүҚ зҺ°зҠ¶еҸҜе–ң д»ҚйңҖз»ҷеҠӣ

дёҖдёӘжңҲеүҚпјҢ72еІҒзҡ„зҺӢйҳҝе§ЁеҸӮеҠ дәҶеҢ—дә¬еёӮеӨӘйҳіе®«зӨҫеҢәеҚ«з”ҹжңҚеҠЎдёӯеҝғзҡ„е…Қиҙ№дҪ“жЈҖпјҢдҪ“жЈҖз»“жһңжҸҗзӨәеҘ№жӮЈжңү...

2022-07-26 06:57:00 -

з—…ж ‘еүҚеӨҙдёҮжңЁжҳҘпјҡиҜ—дәәзҡ„жҖ§ж јеҶіе®ҡе‘Ҫиҝҗ

е”җйЎәе®—жқҺиҜөеҚідҪҚеҗҺпјҢж”ҜжҢҒжҹіе®—е…ғгҖҒеҲҳзҰ№й”ЎгҖҒзҷҪеұ…жҳ“зӯүдәәеӨ§еҲҖйҳ”ж–§жҺЁиЎҢж”№йқ©пјҢеӨ§е”җдёӯе…ҙе‘ҲзҺ°еҮәвҖңжІүиҲҹ...

2022-07-26 06:56:00 -

жҲ‘еҶҷжғ…иҜ—жү“е№ҝе‘ҠиЎҢй”Җжө·еӨ–пјҢжҲ‘жҳҜе”җд»Јй•ҝжІҷзӘ‘

й•ҝжІҷзӘ‘дҪҚдәҺж№–еҚ—зңҒй•ҝжІҷеёӮжңӣеҹҺеҢәж№ҳжұҹдёңеІёй“ңе®ҳй•Үз“ҰжёЈеқӘдёҖеёҰпјҢеҸҲз§°вҖңй•ҝжІҷй“ңе®ҳзӘ‘вҖқпјҢе…¶е…ҙиө·дәҺвҖңе®ү...

2022-07-26 06:56:00 -

д»ҘзҶҠзҢ«дёәзәҪеёҰ дёӨеІёйқ’е№ҙеңЁи“үе…ұдҝ®вҖңдҝқиӮІиҜҫвҖқ

иҝ‘ж—ҘпјҢвҖң2022дёӨеІёйқ’е№ҙеӨ§зҶҠзҢ«дҝқиӮІе®һд№ дҪ“йӘҢиҗҘвҖқеңЁжҲҗйғҪеӨ§зҶҠзҢ«з№ҒиӮІз ”究еҹәең°ејҖиҗҘпјҢжқҘиҮӘеӣӣе·қеҶңдёҡеӨ§...

2022-07-26 06:37:00 -

иҜ·ж”¶дёӢиҝҷд»Ҫзү№еҲ«зҡ„вҖңжҖқж”ҝж•ҷиӮІе№ҙеҺҶвҖқ

вҖңзҹӯгҖҒж–°гҖҒжҙ»вҖқзҡ„36е Ӯеҫ®иҜҫпјҢдёІиҒ”дәҶ36дёӘйҮҚеӨ§иҠӮж—ҘгҖҒзәӘеҝөж—ҘпјҢиҗҪең°з”ҹж №пјҢжҲҗдёәиҒҠеҹҺеӨ§еӯҰжҖқж”ҝиҜҫе Ӯзҡ„...

2022-07-26 06:37:00 -

д»–еұұд№ӢзҹігҖҠе®Үе®ҷдәәгҖӢ жұӮзҙўвҖңй’ұеӯҰжЈ®д№Ӣй—®вҖқ

зәҝдёҠж–ҮеҢ–жҙ»еҠЁиҝ‘жқҘж—ҘзӣӣдёҖж—ҘпјҢеӨ§е®¶и°Ҳж•ҷиӮІи°ҲдәәжүҚи°ҲеҲӣж–°пјҢеҸҲи°Ҳиө·и‘—еҗҚзҡ„вҖңй’ұеӯҰжЈ®д№Ӣй—®вҖқгҖӮиҝҷжҳҜдёҖйғЁ...

2022-07-26 06:36:00 -

00еҗҺиӯҰж Ўз”ҹпјҡеҠӘеҠӣжҲҗй•ҝдёәжңҖвҖңеё…вҖқзҡ„иӯҰеҜҹ

дёҖжҠҠеҗүд»–пјҢдёҖж”Ҝж‘Үж»ҡд№җйҳҹпјҢеҶҚеҠ дёҖйҰ–дё»ж—ӢеҫӢжӯҢжӣІпјҢдҪ и§ҒиҝҮиҝҷж ·зҡ„иӯҰж Ўз”ҹеҗ—пјҹ2019е№ҙпјҢ19еІҒзҡ„зҺӢйҮ‘зЈҠ...

2022-07-26 06:35:00 -

2024е№ҙе·ҙй»ҺеҘҘиҝҗдјҡе’Ңж®ӢеҘҘдјҡеҸЈеҸ·е…¬еёғ

еҪ“ең°ж—¶й—ҙ7жңҲ25ж—ҘжҷҡпјҢ2024е№ҙе·ҙй»ҺеҘҘиҝҗдјҡе’Ңж®ӢеҘҘдјҡзҡ„еҸЈеҸ·з”ұе·ҙй»ҺеҘҘ组委公еёғгҖӮж №жҚ®е·ҙй»ҺеҘҘ组委жӯӨеүҚе…¬...

2022-07-26 06:48:00 -

зҗҶе·Ҙз”·зҡ„еҲӣдёҡдј еҘҮпјҡе°Ҷе·Ҙдёҡеәҹж–ҷеҸҳжҲҗз”ҹдә§еҺҹж–ҷ

еңЁвҖңеҸҳеәҹдёәе®қвҖқдёӯжүҫеҲ°е•ҶжңәпјҢеӨ§еӯҰжҜ•дёҡе°ұеҲӣеҠһйҮҚиө„дә§зҡ„еҢ–е·ҘеҺӮпјҢеҺҶз»Ҹиү°йҡҫдҪҝдјҒдёҡжӯҘе…ҘжӯЈиҪЁеҗҺпјҢд»–еҸҲ...

2022-07-26 06:26:00 -

иө“з»ӯзҷҫе№ҙж ЎеҸІиҚЈе…ү жӢ…еҪ“ж—¶д»ЈиӮІдәәдҪҝе‘Ҫ

йӣ·й”ӢжҳҜж°ёжҒ’зҡ„ж—¶д»ЈжҘ·жЁЎе’ҢйҒ“еҫ·ж ҮжқҶпјҢжҳҜй•ҝжІҷиҒҢдёҡжҠҖжңҜеӯҰйҷўе…ЁдҪ“еёҲз”ҹеҝғдёӯзҡ„е…үиҫүжҰңж ·гҖӮ

2022-07-26 06:25:00 -

жқҺжҷ“дёңпјҡеә”еҜ№ж•°еӯ—з»ҸжөҺдёӨеӨ§жҢ‘жҲҳ йқ’е№ҙеә”жӣҙжңүдёә

ж•°еӯ—з»ҸжөҺеңЁзӘҒйЈһзҢӣиҝӣеҸ‘еұ•зҡ„еҗҢж—¶пјҢд№ҹйқўдёҙзқҖж•°еӯ—йёҝжІҹгҖҒж•°жҚ®еӯӨеІӣзӯүжҢ‘жҲҳпјҢеә”еҜ№иҝҷдәӣжҢ‘жҲҳпјҢйқ’е№ҙдёҖд»Ј...

2022-07-26 06:25:00

дә¬е…¬зҪ‘е®үеӨҮ 11010102004843еҸ·

дә¬е…¬зҪ‘е®үеӨҮ 11010102004843еҸ·