客家人的“耕读传家”

发稿时间:2023-11-10 01:08:00 来源: 客家新闻网

过去,在客家乡村,每当清风月明之夜,常常会听到孩子们传诵着这样一首童谣:“月光光,秀才郎,骑白马,过莲塘……放条鲤嫲八尺长。鲤嫲头上撑灯盏,鲤嫲肚里做学堂。做个学堂四四方,兜张凳子写文章……”

这首童谣在客家地区普遍流行,寄托着长辈们对子弟读书有成的热切期望,形象地体现了客家人耕读传家的文化传统。

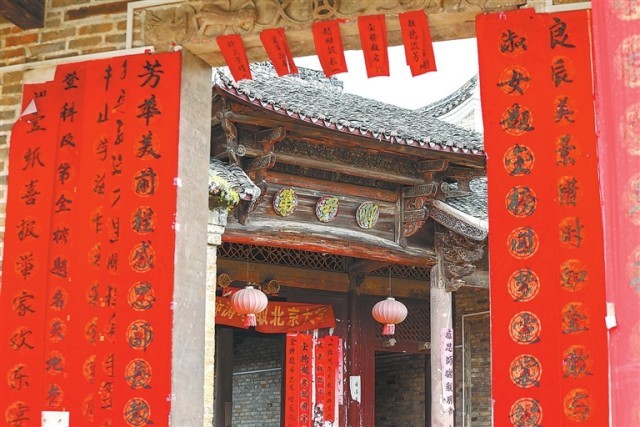

客家人具有耕读传家的文化传统。图为上犹县油石乡客家民居“耕读传家”门楣。吕泽庆 摄

亦耕亦读,耕读传家,是以前客家人的基本生产生活方式。长期的生产生活实践,使他们认识到:要生存,只有勤于耕稼;要发展,只有读书有成,舍此别无他途。石城县高田镇岩岭上柏熊氏古村,保留着一处明代遗迹,石门斗上赫然刻着“耕读处”三字,两边是一副对联:“力耕可以无饥,开篇自然有益”,这正是客家人耕读传家的真实写照。崇文重教、耕读传家传统在客家人中代代相传,成为客家人的传家宝。

定南县老城镇老城村一古建筑上刻于清乾隆年间的“锄经种字”石匾。 特约记者张睿 摄

小盆地与聚族而居

作为汉民族的一个支系,客家先民的主体成分是唐宋以来迁入赣闽粤边区的中原汉族。由北到南的长距离迁徙,让他们不得不抛弃许多东西,却不可能背离祖祖辈辈赖于维系生存的基本手段——以农耕为基础的生产和生活方式。他们来到赣闽粤边区,同时也就把这一生产和生活方式带入了这一地区。然而,对于客家先民们来说,赣闽粤边区又是一个经济和文化都远远落后于中原地区的陌生之地。这里“地大山深,疆隅绣错”,没有北方那样广袤可耕的良田熟地和灌溉系统,有的只是丘陵密布和溪水纵横而形成的无数个大小不等的盆地。在客家先民到来之前,这里的居民主要是畲瑶等少数民族,他们过着洞居和“刀耕火种”的原始生活。因此,客家先民来到这里后,一切必须从头做起,他们必须向荒山要土地,要衣食住行。于是,一个以拓荒、种植为基础的小盆地农耕文明便在赣闽粤边区孕育和发展起来。随着客家人口的生息繁衍,这一文明圈的范围也不断伸延扩大,以至遍布整个赣闽粤边区。这种以拓荒、种植为基础的小盆地农耕生产生活方式,成为客家传统社会最重要的经济特征。

小盆地的农耕生产生活方式,因其规模的狭小和水准的低下,使一家一户的几个劳动力就能承担起一切,而无须大规模的社会分工和协作。生产过程的这种分散性和独立性,为客家人的家族制度提供了物质前提。而赣闽粤边区山多地少的地理格局,又给客家人的家族制度带来独立性和封闭性的特点。因为群山环抱中的小盆地,更便于一个自然村居住着有血缘关系的同姓氏族,进行土地的开垦与经营,这种居住模式与耕作模式的血缘属性,形成稳定的社会经济文化结构,所以,客家人的传统村落往往是单姓的、聚族而居的。

宗族兴旺之本

耕读传家是客家人的基本生产生活方式,也被看作是客家宗族兴旺之本。因而,许多宗族都非常重视耕读传家传统的教育与传承,把这方面的内容列入家法族规而使之“文本化”和“永久化”。如兴国刘氏族规中写道:“家门之隆替,视人才之盛衰;人才之盛衰,视父兄之培植。每见世家大族箕裘克绍,簪缨不替,端自读书始。凡我族中子弟,姿禀英敏者固宜督之肄业,赋性钝者亦须教之识字。”明确把读书识字作为教育后代成才、家族兴旺的根本。又有《南康严氏族谱》立族规十条,其中第一条就是《勉读书》,要求“族中子弟无论贫富皆当使之就学,严其教令,陶其性情。”可见其对宗族子弟读书问题是何等的重视。

安远县长沙乡钟氏家族非常重视教育,族人“金榜题名”后都会到宗祠张贴对联,激励后人。 见习记者伍煜 摄

为了鼓励子弟读书,以前许多客家家族从族田中划出一部分作为专门的学田,学田所得田租即为学谷,专门用于资助和奖励子弟读书。如,宁都李氏宗族规定:族中子弟考上秀才的,由祠堂出谷12担,以资奖励;赣县温氏宗祠规定,族内子弟外出参加考试的,提供路费,考取的,祠堂出资助学;赣县戚氏宗祠则规定:考上秀才奖励24担谷,中了举人的,奖给50担谷,参加县考录取入学的,一年给予12担谷作为奖励和资助,考上大学的,一次性奖给100担稻谷。此外,许多宗族还设立了奖掖读书的各种经济组织。如上犹营前上湾黄氏成立了以祠堂为单位的“宾兴会”,专门筹集读书经费。黄氏宗族还有“众”这一经济组织形式。“众”即支脉分家时留作公用的资产,主要是土地。每个公头都有一个“众”。“众”有众谷(收租所得),用以做公益事业、年节祭祖扫墓、资助子弟读书等。

对于个人来说,以前惟读惟耕则成了现实生活的必然选择。因为山多田少,商业不发达,要生存,唯有力耕;要成才、出人头地,唯有读书。于是祖辈们训诫后人:“教子两行正路,惟读惟耕。”有钱人家固然要送子弟读书,没有钱的人家“砸锅卖铁也要让子女读书”。久而久之,在广大的客家地区,重教兴学蔚为风尚,谁能读书,谁就受到家庭、宗族乃至社会的褒扬。

石旗杆的昭示

在客家地区,到处可以看到用石柱凿成的旗杆,这是一种功名的象征。客家俗语云:“三年中一举,旗杆夹石”。客家人的石旗杆,多在祠堂前竖立,其基座一般为长形石条凿成的方形或圆形状的石柱。石柱上雕刻着各种装饰图案,各节石柱又以石榫相衔接而成,尾部逐渐细小,矗立起来像大旗杆,故人们称它为石旗杆。

能竖上这种旗杆,是家族的荣耀。在科举盛行的时代,若是哪家的读书人金榜题名,考上了进士,或是获得其他上品位的官职,宗族便请来手艺高超的工匠,精选石料,制作石旗杆。旗杆上凿上获得功名者的姓名、科次、功名等,并刻上龙凤呈祥或狮虎相争等吉祥物装饰图案。到了清代,有的客家宗族又立有族规,凡考上秀才、举人者,祠堂也可竖立石旗杆。为了表示区别,主要依功名高下、品位大小及文武科名之分,来决定石旗杆的长短,以长者为上。另外,旗杆的底座式样和雕饰图案亦有一定的区别,底座一般有四角、六角、八角形之分,以角多为尊。人们从石旗杆的长短及底座和装饰图案的不同,即可知其功名及品位的大小。石旗杆凿成后,家族要举行热烈庄重的竖旗仪式,全村人均要敲锣打鼓来祝贺,藉此彰显家声。谁家的祖祠前石旗杆越多,就说明谁家出的人才多,宗族兴旺发达。而一个地方的石旗杆越多,越说明这个地方人才辈出,人杰地灵。

石旗杆,古色古香,栉风沐雨而巍然挺立,它向世人昭示的不仅是往昔宗族的荣耀,更是客家人重教兴学、人文鹊起的文化传统和精神风貌。(罗勇)

-

“2023世界旅游联盟·湘湖对话”将在杭州举办

记者从世界旅游联盟获悉,“2023世界旅游联盟·湘湖对话”将于11月14日-17日在联盟总部所在地...

2023-11-09 21:27:00 -

社交反刍:我们如何走出“过度思考”陷阱

你有没有类似的时刻:白天刚结束和朋友的聚会,睡前脑子里却在不停闪回相处的画面、说过的话...

2023-11-09 21:09:00 -

选择还是逃离?年轻人的“大厂”之惑

2022年6月,王大陆刚从英国留学回来,就碰上了“秋招地狱模式”。没有任何实习经历的他听说有...

2023-11-09 21:09:00 -

曾做过博士后的贵阳原副市长被捕!

11月9日,最高检网站发布了唐兴伦被逮捕的消息:贵州省贵阳市委原常委、贵安新区党工委原副书...

2023-11-09 21:09:00 -

机票低至10元?面对“乌龙”就该有所担当

“北京往返成都20元,请抓紧时间”“快来薅南航羊毛”……11月8日晚间,有网友反映南方航空多...

2023-11-09 21:06:00 -

第五届全国农民教育培训发展论坛举办

11月5日至7日,第五届(2023)全国农民教育培训发展论坛在重庆市潼南区举办。农业农村部党组...

2023-11-09 20:15:00 -

2023中国创新创业成果交易会将于11月17日开幕

11月8日,2023中国创新创业成果交易会(以下简称“创交会”)新闻发布会在国家科技传播中心举...

2023-11-09 19:54:00 -

“新闻大片”学术研讨会在北京举行

今天上午,十余位新闻传播学界、业界专家学者齐聚北京中国记者之家,“以大片敬时代 以初心致...

2023-11-09 19:48:00 -

北京:推动青年工作联席会议机制实现乡镇(街道)全覆盖

今天,北京市青年工作联席会议2023年全体(扩大)会议召开。北京市委副书记、市青年工作联席...

2023-11-09 19:39:00 -

刚刚,未成年人网络保护主题曲《永远为你》在乌镇峰会未成年人网络保

由中国网络社会组织联合会与腾讯音乐、中国搜索、天使童声合唱团共同创作的未成年人网络保护...

2023-11-09 19:21:00 -

茶说丨寻味沪上“茶香”

如果说咖啡是舶来品,那么茶,则是地道的中国礼物。

2023-11-09 19:16:00 -

青平:构建更加普惠繁荣、和平安全、平等包容的网络空间

“互联网日益成为推动发展的新动能、维护安全的新疆域、文明互鉴的新平台,构建网络空间命运...

2023-11-09 19:09:00 -

多彩进博 | 超萌“进宝”无处不在,一起找找吧!

进博会上,最萌的是谁?当然是阿拉“进宝”啦!场馆里到处都是它萌萌的身影,快来一起找到它...

2023-11-09 18:54:00 -

浙江嘉兴“蜗牛哥”拉动七省一市525户养殖户共富

田间地头那些被视为有害的蜗牛,在浙江省嘉兴市南湖区“蜗牛哥”沈福良看来,却是奔向共同富...

2023-11-09 18:36:00 -

青平:传承弘扬“四下基层”优良传统

近日,《求是》杂志刊发了《坚持“四下基层” 走好群众路线》一文,文章系统总结了习近平总书...

2023-11-09 18:15:00 -

青平:树牢“最美公务员”评选风向标

近日,中央组织部办公厅印发通知,部署开展“最美公务员”人选推荐工作。评选“最美公务员”...

2023-11-09 18:15:00 -

北京西城发布“金服十条”2.0版,擦亮“金”字招牌再出实招

支持机构范围扩大、一次性开办费用补助力度加大、购租房补贴更加灵活……在11月9日举办的2023...

2023-11-09 17:45:00 -

宣讲团走进高校 首都共青团助力大学生就业

6位在不同领域发光的年轻人近期走进北京农学院,在 “就业引航 青春建功”大学生就业引航计划...

2023-11-09 17:45:00 -

冬令收藏进补,2023年岭南膏方节来了

立冬当天,广东省中医院(广州中医药大学附属第二医院)举办的“2023年岭南膏方节”,得到了...

2023-11-09 17:39:00 -

黑龙江疑有老虎进村接连咬死两头牛,当地已发通知禁止群众入山

11月8日,黑龙江哈尔滨市依兰县有养殖户的牛疑被老虎咬死,当地发布紧急通知,警惕大型猛兽出...

2023-11-09 16:48:00 -

“双十一”购物要避免落入五类骗局

“双十一”优惠活动多多,各类电信诈骗也花样层出,业内人士提示消费者需识伪辨伪,避免落入...

2023-11-09 17:33:00 -

非法收受财物折合人民币共计2.1亿余元!招商银行原党委书记、行长田

2023年11月9日,湖南省常德市中级人民法院一审公开开庭审理了招商银行股份有限公司原党委书记...

2023-11-09 17:34:00 -

商务部:正加快制定出台全国版和自贸区版跨境服贸负面清单

商务部新闻发言人何亚东9日表示,为落实党中央、国务院决策部署,商务部正在会同相关部门加快...

2023-11-09 17:15:00 -

数字浙江新“峰”尚②|3个人就能养一万头猪:智慧农业让农村更有奔

个人就能养一万头猪:智慧农业让农村更有奔头!

2023-11-09 17:12:00 -

2023世界互联网大会乌镇峰会开幕

11月8日,2023世界互联网大会乌镇峰会开幕。峰会以“建设包容、普惠、有韧性的数字世界——携...

2023-11-09 17:08:00 -

谁家“蓝朋友”没点隐藏技能?看看消防员的十八般武艺

第32个全国消防日,向所有“蓝朋友”致敬!感谢你们的守护!

2023-11-09 17:01:00 -

十年画卷丨把烟火寻常画进水乡乌镇

十年有多长呢?不过弹指一挥间,却也有无数“改变”随时上演。

2023-11-09 16:58:00 -

亿缕阳光|追光“火焰蓝”

致敬每一位英雄,愿你们每次出警,都平安归来。

2023-11-09 16:57:00 -

第三届空中丝路国际航空合作论坛召开

第三届空中丝路国际航空合作论坛11月9日在成都召开。本次论坛由空中丝路联盟主办,以“深化‘...

2023-11-09 16:48:00 -

中美两军举行查找美军战俘与失踪人员遗骸工作视频会议

据国防部发布微信公众号消息,11月9日上午,中美两军举行查找美军战俘与失踪人员遗骸工作视频...

2023-11-09 16:33:00 -

九峰山多名驴友被困?四川省森林消防总队:已找到8人,1人失联

11月9日,记者从四川省森林消防总队获悉,成都彭州市九峰山有人被困。四川省森林消防总队特勤...

2023-11-09 16:18:00 -

【app同步】第十五届文化中国讲坛即将举办

11月11日,第十五届文化中国讲坛将在浙江省杭州市萧山区横山湘湖书院举办。

2023-11-09 15:57:00

京公网安备 11010102004843号

京公网安备 11010102004843号