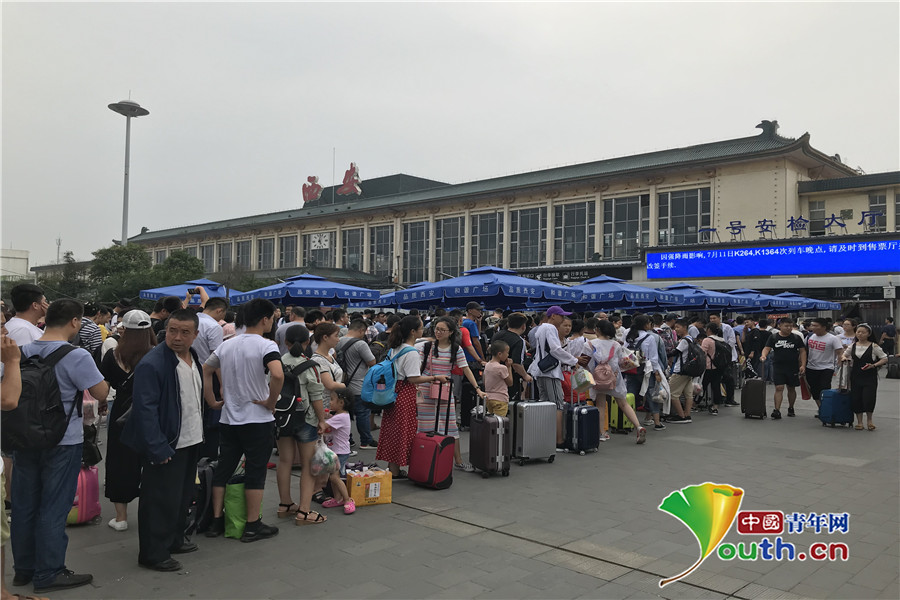

中国青年网西安5月8日电(见习记者 宋佳)西安火车站是个“有意思”的地方。有人在候车室打开装满吃食的电饭锅,有突然要生孩子的姑娘在往站台的通道里求助,也有人在安检大厅外靠着杆子读书。

出行旺季,每天有10万人搭乘100多趟始发、通过列车经由西安火车站到达或者离开,却很少有人知道一名客运员一天要走10多公里,相当于绕西安城墙一圈,一名检票员每天重复“剪”票动作上千次,一名上水员平均两个月磨坏一双劳保鞋。

西安火车站,是一座特等客运火车站。

西安火车站。金航 摄

“别急,别急”——候车室是一个休息站

在检票员何苗看来,候车室是一个“休息站”。对于暂时没有住处的人,候车室从不吝啬。何苗记得,有段时间,一位老人每晚都会出现在候车室,安静地蜷缩在一个角落,从不打扰别人。时间长了,何苗才依稀知道老人是被家里人赶了出来,还没等何苗弄清究竟是怎么一回事,老人就消失在候车室的夜晚,再没出现过。

大多数时候,何苗并不会注意到这样的细节,她每天要在嘈杂的候车室里巡视、或者在检票口看着无穷无尽的车票从自己手中滑过,这是检票员的职责。候车大厅东边上下两个候车室的检票和巡视工作由何苗其他三位同事完成。

一个班12个小时,何苗要为十几趟列车检票,每趟列车多则一两千人,少则几百人,何苗最少要重复几千次“剪”的动作。

不是简单地“剪”,何苗的眼睛得紧盯着票面上的目的地和日期,以防有乘客拿错了车票。一趟车“剪”下来,她感觉“人擦擦擦一直过,手里一直是票,我的眼睛好花。”

不检票的时候,何苗在候车室里巡视,除了注意消防物品周围有无遮挡、卫生间需不需要打扫、开水供应是否正常之外,她更多的工作是回答旅客提出的各种问题、解决旅客出现的各种情况。

何苗说:“火车站的人来自五湖四海,很多人不会说、也听不懂普通话,连说带比划,甚至重复五六遍,直到问题解决为止。”时间长了,虽然仍旧听不懂方言,但有时候看动作和神情就能猜出对方的意思。

西安火车站候车大厅内。金航 摄

何苗还发现,南方人和北方人有着很不同的候车习惯。北方人尤其是东北人喜欢聊天,南方人更喜欢吃东西,在候车室坐多久就会吃多久。

说到吃,曾有一家人在候车室拿出一个电饭锅,一打开里面全是吃的,“吃完饭吃零食,吃完零食吃水果,吃完水果吃雪糕,吃了两个小时,我真的佩服。 ”何苗笑着说。

何苗“佩服”的还有农名工。往返于城市间的农民工带着流动的“家当”穿梭于火车站,被子、褥子是最常见的,何苗还见过电水瓶、电风扇。让她感到佩服的是农民工们能够把这么多大大小小的物品打包得整整齐齐,从来不会散落。

在候车大厅服务总台工作的康倩也注意到了这群农民工兄弟。她记得前几年手机转账没有普及的时候,总是能在候车室看到一个包工头站在一圈农民工中间,“你一沓我一沓”地分工钱。

康倩在火车站10年了,几乎接触过每个岗位,熟悉每趟车次,清楚乘客的每种需求,练就了一身“神乎其神”的本事。乘客刚一进候车大厅,从服务总台路过,康倩就能猜出“这个是去陕北的,那个是去上海的。”“有时候甚至能猜出他是哪个车次,乘客一脸懵,我说我刚掐指算出来的。”康倩颇为自己的“技能”感到自豪,不过当然没有“掐指一算”,而是十年经验积累出的“一种感觉”。

候车室是要离开的人在西安的最后一个落脚点,有的人带着某家三甲医院的检查报告离开,有的人带着跨越了几十年光阴和同样头发花白的兄弟的重逢离开,有的人带着车站工作人员亲手煮的一碗面的温度离开。正在何苗回忆着候车室的一幕幕时,一位从卫生间出来后找不到老伴的旅客操着浓重的方言来求助,何苗一边说着“别急,别急”,一边又跟着这位旅客消失在了候车的人群中。

排队检票的旅客。金航 摄

“旅客安全大于天”——站台上可能出现任何意外

“师傅抓紧上车。”“师傅出站下楼梯左转。”“师傅往白线里面走,车来了。”检完票上了站台,这几句话重重复复夹杂在上车人之间,说话的人被称为客运员。

细心的旅客会发现,站台边上建了几个长型的小屋,叫做待班室,其中一个属于客运员王磊所在的班组。不需要接车的时候,王磊就在这里休整一下。

房间的布局很简单,中间一张桌子,两边各一排座椅,紧里头的墙上挂着显示各个站台列车情况的到发系统。冰箱、微波炉、柜子、水槽是客运员们仅有的日常用品,他们靠着这些简易补给,每天组织上万名旅客乘降。

趁着两趟车的间隙,王磊回到待班室喝下了治疗胃病的中药,对于所有在火车站工作的人来说,不规律的睡眠和饮食是一种常态。白班需要连续工作12个小时,夜班也一样,好在中间可以轮换休息3个小时。一个班过后,他们需要24个小时的休息才足够缓冲疲劳。

王磊一毕业就在客运组工作,如今已经八年,他是组长,也是6站台的领班。凭借对讲机和到发系统提供的信息,王磊会在列车到站前七八分钟离开待班室,到达6站台。这是一趟来自敦煌的列车,行驶了两千多公里到达西安,列车停稳开门,王磊找到列车长确认没有特殊情况后,才和其他同事一起组织乘客乘降。

从工作的第一天起,王磊就知道“旅客安全大于天”“行车安全大于天”是端好铁路“这碗饭”的前提。往返于西安-渭南、西安-宝鸡、西安-延安的短途列车,乘客数量最多,短暂的停靠中有1000多人下车,还有另外1000多人上车。

西安火车站内排队的学生。金航 摄

保证数量如此庞大的乘客顺利乘降,王磊的“心理压力很大”。除了不断重复那几句“台词”、帮助需要的乘客提行李之外,他还需要时刻保持注意力紧绷,甚至“身后都要长眼”。

即便如此,面对的旅客多了,面临的情况也就多了。最让王磊感到头疼的就是“安全线”的问题。列车启动之后,包括客运人员在内的所有人都要退回到安全线以内,但是总有人觉得缓慢行驶的列车“没什么危险”。

大批量旅客乘降完毕后,总有人匆匆来迟,王磊让他们就近车厢上车,但是如果启动信号已经发出,就决不允许上下车了。“列车随时可能启动,你这步跨上的时候列车动了,非死即伤。”王磊刚工作的时候,一个五年没回过家的研究生就是在启动信号发出之后赶来的,拼命想要上车,被王磊紧紧拽住,他也许不明白,但是王磊很清楚:一辆列车几十吨上百吨重,刹车之后还会向前行驶几百米。

一个班,王磊需要在站台上来回走两万步,回到家只想“瘫”沙发上。“我妈说我一下班就在沙发上一动不动,让我也动一动,我说我实在是动够了。”王磊无奈地说。下了夜班,王磊总是一觉睡到吃晚饭,睡之前还要嘱咐媳妇“没啥事别叫我,特别特别累。”

有人觉得穿着制服的客运员看起来足够体面,却不知道制服却也加重了他们的“痛苦”。夏天汗流浃背,制式短袖也必须束进裤子,冬天寒风呼啸,也不能佩戴制服帽子和手套以外的保暖物品,于是就出现了大衣里面套羽绒服,穿四条裤子的“景观”。

“落东西”也同样是站台的一大景观。落包、落行李王磊见多了,“落孩子”“落老伴儿”也不在少数,王磊还曾捡到过一个箱子,打开一看里面装了7万块钱现金,“幸好旅客自己也找回来了。”

春节返程,游子们带着鸡蛋、油、醋这些随处可买到的副食穿梭于城市之间,王磊还来不及思考鸡蛋是如何被塞进窄口的油瓶里,拎着50多斤面粉的旅客就在一旁招呼他搭把手,王磊问:“带这干啥?这么沉。”旅客回答:“老人非让带,自己家里麦子磨的,擀面好吃。”一夜之后,这袋装着家人寄托的面粉就会出现在北京。

送孩子上学的父母前一秒说着“快走,快走”,列车启动的瞬间转身已泪流满面,送男朋友去南方的姑娘“哭得特别伤心”,和女朋友吵架了的男人一拳砸碎了待班室的窗户,走路摇摇晃晃的醉汉其实是被人骗了的生意人,他对王磊诉说着自己曾经如何辉煌……

站台,是离开西安的最后一步,也是到达西安的第一步,一往一来间几乎没有给人们留下时间感慨这座城市的人与事。但情绪如影随形于每个游人,在步履匆匆间日积月累,常年值守于此的客运员却体会着人生百态。

新老兵运输时节。金航 摄

“宁受冰冻暴晒之苦,不让乘客焦渴一时。”——股道里的是个体力活

当检票员和客运员面对着成百上千的旅客时,上水员正在列车另一侧的股道中,争分夺秒地把源源不断的清水注入列车。很少有人知道上水员的存在,尽管每个坐过火车的人都会在旅途中喝水、泡面、使用卫生间、洗漱。

这里不是人来人往、广播声不绝于耳的火车站,这里是铁轨之间、车厢之下的火车站。股道里的空气混合着污物和机油的味道,路面不平整甚至是石子路,这里无需和乘客打交道,安静得只剩下对讲机里传出的指令和水流的声音。

57岁的杨明全已经在股道里待了十年。轮到白班,他早上6点多从东郊纺织城的家中出发,乘坐105路公交车在8点前赶到火车站,点名结束后走到岗位上与夜班工人交接,便开始了这一班的工作。

铁道系统对于特等火车站的规定是站停6分钟以上的列车都要上满水,而停靠在西安火车站的列车最短时间是8分钟,这意味着每一趟停靠的列车都需要满水离站。杨明全说,水压足的情况下上满一趟列车需要15分钟,而有些通过列车停靠时间却不足10分钟。因此,上水必须争分夺秒。

上水员提前列队出发,在列车停靠前10分钟到达工作岗位,列车停稳后,迅速打开水井阀门,把管子从防污孔中拖出,插进车厢上水口。每趟列车杨明全负责3-4个车厢,打开水阀、插拔水管的动作也要在有限的时间内重复3-4次。

除了动作迅速之外,上水员的工作似乎没有什么任何独特之处,这是个单调的体力活。一节列车26.6米,一趟列车500多米,走一个来回就是1000米,再加上要来回巡视自己负责的3-4个车厢,接一趟车,至少徒步行走1公里,一个班按照20趟车来计算,就是20多公里。杨明全的一双劳保鞋,情况好的时候能穿三个月,工作量大的话两个月不到就磨坏了。

21岁的上水员侯思晨已经从走路十几分钟就要打车的“懒散95后”,成为了一个5公里以内都靠步行的“暴走少年”。“暴走少年”不仅能走,在家里也变得勤快了,买菜、做饭、洗碗……替妈妈分担了不少家务活。侯思晨对上水这份工作感到满意,因为自己不那么懒散了,整个人有一种向上的劲头。但是这股劲头在不久之后可能会屈服于西安的炎夏。

上水不到一年的侯思晨还没有经历过高温作业,这是杨明全一年中感到最“难熬”的时段。“整个钢轨都晒烫了,井盖上放个鸡蛋都能熟,铁皮的防污孔碰一下都能烫个泡。”杨明全说。曾有电视台来测过,列车带着热烘烘地气息驶进来的时候,温度瞬间报表,直升到六七十度。上水员待班室的条幅是这个岗位饱受季节更换之苦的最好证明:“宁受冰冻暴晒之苦,不让乘客焦渴一时。”

高温下,藿香正气水、绿豆汤和不限量的饮用水是火车站提供给工作人员的抗暑套装,热的时候,杨明全一天至少要喝六大杯水。保证足够的休息也是对抗高温的好办法。杨明全发现,中暑偶然会出现在年轻人身上,上了年纪的上水员反而没有。他分析,这是因为年轻人不注意休息,睡眠不够。年轻的侯思晨用来睡觉的时间的确比杨明全少,下了夜班后,他不会立刻回家休息,而是到骡马市逛一圈,因为那会已经“困过了,睡不着。”

西安市火车站的一名上水员正在作业。金航 摄

侯思晨计划在上水员的岗位上继续磨练自己,他喜欢这份不和人打交道的工作。成为上水员之前,侯思晨在行包车间工作,负责铁路货运,每天对着货物,时间长了就不再习惯面对人了。“和人打交道更累。”侯思晨说。

站在安静的股道里目送装满水的列车走远的时刻,侯思晨最享受。不久之后,列车上的旅客就会用他注入列车的水泡开一桶面,填充饥饿的胃,平复了从候车室到站台、终于上了车的疲惫身体。

-

美国“退约”一周年 伊朗决定暂停履行“伊朗核协议”部分条款

伊朗外交部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫。美国在过去一年里违反核协议,伊朗的“战略耐心”已...

2019-05-08 16:06:09 -

重庆警方捣毁一跨省市假药链条 2元成本卖80元

重庆警方捣毁一跨省市假药链条(央广网发重庆巴南警方供图)。

2019-05-08 16:01:19 -

企业和消费者请注意!绿色产品标识长这样(图)

据国家市场监管总局网站消息,国家市场监管总局近日制定《绿色产品标识使用管理办法》。《管...

2019-05-08 16:00:09 -

769天!朴槿惠超越前任 成韩国坐牢时间最长总统

朴槿惠在5月8日创造了一项历史纪录:成为韩国坐牢时间最长的前总统。朴槿惠今年67岁,她2017...

2019-05-08 15:57:00 -

法国设计师提出巴黎圣母院重建方案:将屋顶改造成温室

在巴黎圣母院的塔尖被大火烧毁之后,许多建筑师提出了重建方案。近日,法国建筑师Vincent Cal...

2019-05-08 11:16:00 -

英国最小酒吧:98岁老太经营 只提供一种酒

一位98岁的老奶奶经营着英国一家最小的酒吧,虽然只供应一种啤酒,但一直得到啤酒爱好者的喜爱。

2019-05-08 11:16:00 -

地级及以上城市水环境质量首次排名:吕梁最差

人民网北京5月7日电 生态环境部7日首次公布了地级及以上城市国家地表水考核断面水环境质量排...

2019-05-08 11:05:14 -

27人以“佳丽贷”名义行“套路贷”:逼迫女性卖淫还债

以在娱乐场所工作的年轻女性为作案对象,以低息、无抵押、无担保、快速放款等为诱饵,以“佳...

2019-05-08 10:29:00 -

驻塞尔维亚使馆举行我驻南联盟使馆遭遇轰炸20周年纪念活动

5月7日,驻塞尔维亚使馆举行纪念活动,缅怀在1999年北约轰炸中牺牲的邵云环、许杏虎和朱颖三...

2019-05-08 10:27:00 -

吉林白城市人大常委会原主任王锐被开除党籍

日前,经吉林省委批准,吉林省纪委监委对白城市人大常委会原主任王锐严重违纪违法问题进行了...

2019-05-08 10:26:00 -

水利厅长不吃鱼、林业局长不用木家具:避嫌是觉悟更是美德

只有多一些自律意识、慎独意识,多一些“瓜田不纳履,李下不整冠”的自觉和坚守,才能心存定...

2019-05-08 10:26:00 -

2019年打击传销治理规划发布 这8城被列为重点城市

根据通知要求,市场监管总局根据社会反映、媒体曝光和工作中掌握的情况,将南京、南昌、长沙...

2019-05-08 09:21:00 -

甲骨文中国研发中心大裁员:离职赔偿N+6,资深员工不满

5月7日,多位被裁员工向澎湃新闻记者确认,甲骨文北京公司上午召开会议,宣布参会员工均已被...

2019-05-08 09:20:00 -

五一旅游收入“爆棚”:15省份超百亿 四川排名第一

加长版“五一”假期期间,全国各地文旅消费火热。截至5月7日17时,共有23个省份公布“五一”...

2019-05-08 09:18:00 -

“超能”大叔!两次跳江奋勇救起一家三口

新华社昆明5月7日电题:“超能”大叔!两次跳江奋勇救起一家三口新华社“中国网事”记者林碧...

2019-05-08 09:16:00 -

数字阅读带来便利 碎片化内容真能“长知识”吗?

近期,第十六次全国国民阅读调查主要发现公布,显示数字阅读促进了国民整体阅读率的上升。但...

2019-05-08 09:06:50 -

波兰超600所高中接炸弹恐吓 致200多场期末考试延迟

参考消息网5月8日报道新媒称,波兰600多所高中连续两天收到虚假炸弹恐吓,导致多所学校的期末...

2019-05-08 09:05:33 -

特朗普“退群”这一年 美伊关系何去何从?

5月8日,是美国总统特朗普宣布退出伊核协议一周年。一年来,美国逐步恢复对伊朗制裁,恣意挥...

2019-05-08 09:04:28 -

航空专家详析俄客机失事原因:飞行员操作失误或操作系统失灵

当地时间5月5日下午,俄罗斯一架“苏霍伊-100”客机,因故障返回莫斯科谢列梅捷沃机场,在紧...

2019-05-08 08:48:00 -

前辽宁首富的公司行贿“假首长”被骗1.44亿 施骗者多为高中毕业

2014年6月20日,天合化工在香港上市,募集资金约50亿港元,上市之初市值一度飙升至约650亿港...

2019-05-08 08:42:00 -

中国驻日本大使程永华将离任 安倍晋三出席招待会

日本首相安倍晋三7日晚在东京表示,希望日中关系在各领域得到进一步发展。安倍是在当晚出席中...

2019-05-08 08:41:00 -

媒体:民生卡片种类多功能单一,能否整合?

不少市民反映,现有民生类卡片种类繁多但是功能单一,能否将这些卡片整合到一张卡,实现“一...

2019-05-08 08:38:55 -

声音也模仿?整治山寨微信乱象须出重拳

据媒体报道,近日,河南许昌一男子突然收到微信好友发来的借钱信息,说:“在吗?能不能借500...

2019-05-08 08:37:00 -

“南应”事件通报:两人捏造谣言文章蹭热点牟利 已被刑拘

5月6日,又有王某开(居住湖北武汉)、王某梁(居住湖南长沙)在某微信公众号发表文章,恶意...

2019-05-08 08:33:00 -

海南警方再灭村霸团伙 涉黑村支书生活穷奢极欲

海南警方再灭村霸团伙 涉黑村支书生活穷奢极欲人民网北京5月8日电 据海南省公安厅官方微信公...

2019-05-08 08:30:06 -

中铁十二局涉环境违法被通报 调查询问时“一问三不知”

正在建设中的京雄高铁站。人民网5月7日摄人民网雄安5月7日电近日,参与京雄高铁站站房建设的...

2019-05-08 08:26:00 -

雄安新区征迁安置工作正式启动

人民网雄安5月7日电5月7日,雄安新区召开党工委委员会议,传达学习河北省人民政府关于雄安新...

2019-05-08 08:25:00 -

联合国报告显示:全球百万物种濒临灭绝

联合国5月6日在巴黎发布《生物多样性和生态系统服务全球评估报告》显示,如今在全世界800万个...

2019-05-08 08:24:00 -

美方指责中国参与北极事务 外交部:中方不越位也不会缺位

外交部网站消息,外交部发言人耿爽主持例行记者会。有记者问:据报道,美国国务卿蓬佩奥6日在...

2019-05-08 08:22:00 -

辨清合规“校园贷” 资金来源是标准

校园贷以往频发的乱象,基本上都是第三第四类引发的。 而第一类的主体——蚂蚁金服、京东金融...

2019-05-07 22:32:00 -

特色文体活动提前点燃新疆旅游热

在沙漠驾车感受“飞驰人生”、在雪山脚下骑自行车、在我国最大内陆淡水湖畔放风筝……开春以...

2019-05-07 21:13:00 -

和平解放为西藏带来无限生机与活力

五月的高原,湛蓝的天宇下,万木争荣、百花争艳。在这个处处充满无限生机、强大活力的季节里...

2019-05-07 21:12:00